Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

记者:

宽导好!

史容宽导演:你好!

记者:很高兴您能在百忙之中接受我的采访!

史容宽导演:也非常高兴能获得你的关注!

记者:我们长话短说!开门见山吧!

史容宽导演:好吧!

记者:可以跟您聊点电影之外吗?

史容宽:随意吧!

记者:您能聊聊关于从画家到导演工作角色的跨界吗?

史容宽导演:

你的这个问题特别好!一路走来我也一直被这个问题所缠绕。现代职场有一种微妙的暴力,

别人总爱把你的临时工作误认为是你的永恒角色。你可能曾做了某个影片的美术指导,但从此以后,同事只会在美术问题上想到你;你曾为一部电影做过编曲,于是与音乐相关的活儿就会默认来找你;你曾以摄影师的身份参与过一次拍摄,之后想到与拍摄有关的工作,自然就将会你的名字自动对应。

记者:

这个有什么错误吗?

史容宽导演:

这种简化看似高效,实则是一种认知绑架——它用“你此刻在做什么”替代了“你是谁”,甚至进一步压缩成:你只能做什么,你不是一个人,而是一个功能包!临时角色被误读为内在特质。你做过什么,不代表你是什么;你这次负责什么,不代表你只会什么。职场需要角色,但人不等于角色。

记者:

为什么我们会被临时角色定义?

史容宽导演:

效率至上的职场逻辑,项目需要快速匹配人力,于是“标签化”成为最省力的方式。你的能力被简化为几个关键词,方便HR、同事、客户快速检索。”还有一些人以此作为打压他人的方式,掠夺窄化他人的机会。没人会问一个“摄影师”要不要试试编剧,尽管你可能完全有能力。

记者:

您认为这问题很重要吗?

史容宽导演:

这个对于人的发展会有很大的影响,我一直拒绝被标签被归档,标签它既描述你,又遮蔽你。

它会产生自我认知的“肖申克效应”:就像《肖申克的救赎》里老布出狱后无法适应外界,长期扮演单一角色后,你自己也开始相信“我只能是这个”。临时身份悄悄腐蚀了你的自我想象。创造力的慢性死亡。跨界思维往往诞生于不同领域的碰撞。当你的身份被锁死在某个标签里,你的大脑也会逐渐停止探索其他可能性。

记者:

那对此您是怎么实现突破的?

史容宽导演:

在摄影项目里加入音乐建议,在美术会议上提出编剧思路。故意让同事意识到:“等等,这家伙到底擅长什么?”像坂本龙一自称“声音采集者”而非“作曲家”,或大卫·鲍伊用“跨界表演者”回避分类。我可以称自己为“视觉与听觉的叙事者”。努力将“不被定义”转化为优势!我从来不认为我是纪录片导演,而是“我用纪录的方式拍摄了一部影片”,不认为我是画家,而是“我在用绘画实现我的表达”。终极目的就是我不能被“功能化”,我要不断成为新角色的人。

记者:

确实!历史上也不乏越界者,如:文艺复兴时的达·芬奇:解剖学家、工程师、画家——标签似乎无法定义他的好奇心 北宋苏轼:文人、政治家、美食家,中国古代士大夫的多元身份。

史容宽导演:

是的!比如:塔可夫斯基拒绝"电影导演"标签,他说:"我只是用影像写诗"。弗里达·卡罗说:"人们说我是超现实主义者,但我画的是我的现实"

记者:

对!但是读者希望余华"永远写苦难",对他写科幻的尝试很失望,观众指责是枝裕和"背叛纪录片"去拍《小偷家族》!可是创作的本质是流动的!

史容宽导演:

黑泽明曾说:“电影是音乐,是绘画,是诗。”跨媒介实践,恰恰接近艺术最原始的状态——它本就不该被学科边界所束缚!

记者:

理解!您曾担当过电影导演、编剧、摄影师、美术师、画家、设计师、广告人,但任何一个单独拎出来都无法涵盖你的全部。这就像用一张静态照片描述一条河流,它只能记录某一刻的情态,却无法呈现水流的动态、温度、以及沿途滋养的土地。

史容宽导演:

你的比喻太形象了!

记者:

您怎么看待艺术边界?和跨越边界的意义?!

史容宽导演:

我认为意义非凡!杜尚将小便池挂起来,命名为《泉》,这一越界之举让西方艺术从这里开始走向了观念自由的当代艺术!约翰·凯奇《4分33秒》模糊了音乐、行为艺术与哲学的边界。这些载入世界艺术史册的越界之举你说它意义如何?!

记者:

我看过您的书画作品,水墨画、书法与电影创作有关联吗?

史容宽导演:

无论是绘画、书法还是电影的蒙太奇叙事,它们本质上都是艺术的一种表达。只是语言的形式不尽相同而已。水墨绘画有意境、节奏、浓淡、干湿、笔触的轻、重、缓、急。电影蒙太奇语言也有时空、光影、运动、色彩、声音、剪辑。笔墨的干、湿、浓、淡、运笔的提、按、扭、转形成视觉韵律,电影的镜头长短与剪辑节奏、空间切换创造心理时间与空间。虽然技术不同、形式语言不同,但都是表达。

记者:您怎么看待纪录片与故事片的边界?

史容宽导演:

电影自诞生之初,就伴随着对"真实"与"虚构"的探索。纪录片(非虚构)与故事片(虚构)曾被视为泾渭分明的两种形式——前者记录现实,后者创造幻象。然而,当代影像实践正不断挑战这一传统分野,使二者的边界变得模糊甚至消解。这种边界的流动不仅关乎形式创新,更触及影像本质、观众认知与文化政治的深层命题。

记者:

您认为纪录片与故事片的关键差异在哪里?

史容宽导演:

纪实传统的直接电影与真实电影对"客观真实"的追求一如既往。格里尔逊式纪录片的社会介入性,真实素材的不可篡改性是纪录片的伦理。

故事片一直保持虚构传统,保持它的"造梦机制",比如经典好莱坞的闭合性叙事,作者电影的个性化表达,虚构作为现实的隐喻性重构等等。

记者:

故事片有类型分类,纪录片是否也有分类?

史容宽导演:

当然有啊!比如诗意型、阐释型、观察型、参与型等共分六种。例如伊文思的《雨》就被归于诗意型纪录片,他不强调叙事,不强调特定时空和连贯剪辑,而是着重情绪和情调的传达。

记者:

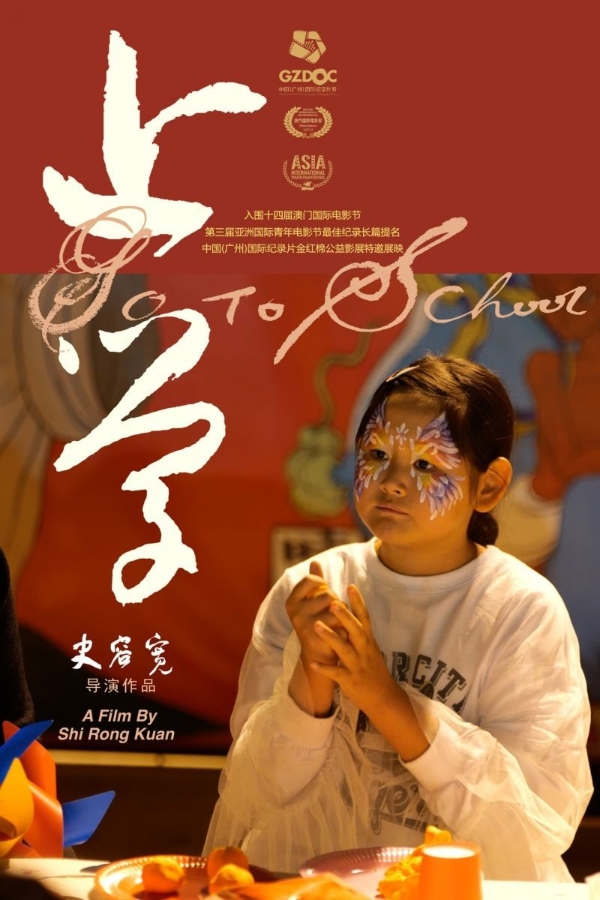

您如何定义电影《上学》的类型?

史容宽导演:

我不希望被定义!任何一种定义都是贴标签,都是不准确的!

记者:

此刻您会想到的哪部电影?

史容宽导演:

德·西卡《偷自行车的人》,用非职业演员模糊真实与表演。贾樟柯《小武》以纪实手法呈现虚构叙事。如阿彼察邦的《记忆》,将纪录片素材融入魔幻叙事。迈克尔·摩尔《华氏911》的争议性剪辑,谁有权定义"真实"?还有我非常喜欢的西奥·安哲罗普洛斯的《雾中风景》。

正象戈达尔所说的:"电影是每秒24帧的真理。"而在当代,这真理或许正存在于真实与虚构的暧昧对话之中。

结语:

当代艺术创作正经历着一场深刻的边界革命。纪录片与故事片的边界溶解并非对真实的背叛,而是对影像可能性的拓展。当虚构吸纳纪实的力量,当纪实拥抱虚构的自由,影像艺术得以在"真实"与"幻象"的辩证中持续进化。未来的影像创作者或许不再受限于类型标签,而是成为"边界上的炼金术士",在虚实交织的地带探索新的表达语言。

当代艺术与生俱来的越界本能,AI技术带来的终极挑战,使得那些最具价值的创作,正从那些模糊的边界地带涌现。让这种边界意识不再是简单的形式游戏,而是对既有认知框架的根本性质疑。从实体到虚拟,创作者们正在各种边界上跳着危险的舞蹈——时而踏回已知领域获取安全感,时而跃入未知空间寻求突破。在那里,传统与当代、真实与虚构、东方与西方、技术与人文,正在进行着永不停息的对话与交融。

这种边界探索的本质,是对艺术本体论的持续追问:当纪录片可以虚构,当剧场可以虚拟,艺术的本质究竟何在?或许答案就藏在这些边界地带——不是非此即彼的二元选择,而是在彼此渗透、相互转化的动态之中,

记者/钱正琪

2025年5月5日于成都